| ジェーン・ヴァーキン "Lolita Go Home" ;「ロリータ・ゴー・ホーム」所収 |

|

||

ジェーン・バーキンはセルジュ・ゲンズブールと常にペアになって語られやすい女性である。ずいぶん違うが、まあ、インパクトだけでいうとジョンとヨーコのようなものだ。しかしこうなってくると、ジェーンの残す作品には二人のその時点での関係が密接に絡んだプライヴェートな雰囲気が先に立ってしまう。それにときどき風通しの悪さを感じてしまうことがある。 アルバム「ロリータ・ゴー・ホーム」はセルジュのタッチしていない、若き日のジェーンにとっては貴重な記録だ。ここでのジェーンは「ジェーン・B」や「デカダンス」で見せるような、抱きしめると折れてしまいそうな痩せっぽちの女の子でもなければ、「ディ・ドゥー・ダー」や「ロッキング・チェアー」で開花する癒しのある温かい作風に包まれた儚げで愛らしい少女でもない。スゥインギング・ロンドン時代の狂騒やパリでのスキャンダラスな男=セルジュの傍にいて歌や映画を生業に生きている「或る一アイドルの女」そのままである。ワウ・ギターのカッティングや16ビートを刻むドラム&ベースのバッキングも彼女の等身大のアレンジだろう。 映画「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」でのあの魅力的なショート・カットがズラであったことを思うとき、彼女がセルジュと組むときにはやっぱりかつてのフランス・ギャルがそうであったように操り人形的な役柄を演じていることが多いのに気づく。「ロリータは家に帰りなさい」と例のウィスパー・ヴォイスで歌う彼女の本当の意味での家は、もしかするとゲンズブール邸ではなかったのかもしれない。 |

|||

| セルジュ・ゲンズブール "Harley Davidson" ;「エンレジストリメント・パブリック・オー・シアトレ・ル・パラス」所収 |

|

||

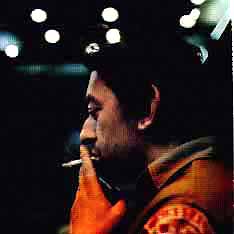

| 時節はずれな非臨界核実験を太平洋沖で行ったり、営利目的の駆け引きばかりでイラク攻撃に反対を唱えているのにいまさら人道者ぶるフランスのシラク大統領を、僕はまったくもって好きになれないのだが、セルジュの追悼として彼が残した言葉は「ハーレイ・ダヴィッドソン」が印象に強く残っている、というもので、どうやらその点では彼と握手しなければならないらしい。 クールな妙味を出しながら淡々と続くレゲエ・リズムに乗ってセルジュは声を張り上げようとするが、ジタンの煙とアルコールにとことんまでやられた喉はそれについてゆかず、いきなりこける。そのあと、延々と続く朗読とも鼻歌ともつかないぼそぼそ声は女性コーラスに煽られながらねちこくハーレイの男としてのかっこよさと情けなさを歌う。レゲエがプロテスト・ソングでありルード・ボーイのための曲であった頃にいち早く飛びついた彼は、まったく「俺節」を曲げることなく飄々としたレゲエの上で諧謔の汁を垂らして猥雑な笑顔を浮かべてみせる。なのに、彼はそのライヴではたぶん内心緊張していた。そのことが映像メディアの普及した現在では僕らもリプレイを見ることで確認できる。 セルジュは、どうしようもなくセルジュなのだ。だから、僕はどうしようもなく彼が好きだ。 |

|||

| ヴァネッサ・パラディ "Be My Baby" ;「ビー・マイ・ベイビー」所収 |

|||

| ブリジット・バルドー 「トゥ・ヴゥ・トゥ・ヴゥ・パ」(欲しい、欲しくない) ;「ラ・マドレージュ」所収 |

|

||

| BBことブリジット・バルドーは一方でフレンチ・ロリータの代表者とされながらも、一方ではマリリン・モンローにも比される大人の女のアイコンでもあった。そのアンビバレンツがいかにもフランス的である。 少女の気ままさをそのまま歌のしたような曲を彼女が割りに太い声で歌うとき、得もいえぬスタイルが確立する。それは、彼女が歌に関しては素人であるせいでもある。トーキング・スタイルで歌ってゆくAメロでの彼女はもはや女優のそれで、歌い手というものすら虚像の世界に釣り上げることに成功している。 |

|||

| フランソワーズ・アルディ 「コモント・テ・ディア・アデュー」(さよならを教えて) ;「フランソワーズ」所収 |

|

||

| セルジュ・ゲンズブール 「ラ・シャンソン・ドゥ・プレヴェール」(プレヴェールに捧ぐ) ;「レトナント・セルジュ・ゲンズブール」所収 |

|

||

| ジェーン・ヴァーキン 「バラーデ・ドゥ・ジョニー・ジェーン」(ジョニー・ジェーンのバラード) ;「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ(サウンドトラック)」所収 |

|

||

| フランス・ギャル 「プペー・ドゥ・シ・プペー・ドゥ・ソン」(夢見るシャンソン人形) ;「夢見るシャンソン人形」所収 |

|

||

| シルヴィ・ヴァルタン 「イレスゥイスティブレメント」(あなたのとりこ) ;「ベスト・セレクション」所収 |

|

||

子供の頃から何度となく耳にしていたのに、誰のなんという曲か判らないものがいくつもある。そうした曲の半分は、元からべつだん意識していなかったのだから「はー、そうだったのか」で済んでしまうが、半分は「あ、この曲は!」とピンとくる。自分でも気づかない間にその曲が自分の感性に結びついてしまっているのだ。 シルヴィのこの曲は日本でもヒットしたし、その後CMやマーチ演奏で子供の頃にはよく耳にした。時は流れてフレンチ・ポップスが何度目かの脚光を浴びだした90年代、シルヴィ・ヴァルタンはいち早く、アイドルとして全盛期だった頃のアルバム群をリイシューした。その中に、この懐かしの曲があった。 今の耳で聞くには、バックの演奏がちゃちなことは否めない。特に間奏ではベタベタの譜割りでただ主旋律を吹き鳴らすだけのホーンが著しく気をそぐ。ただ、シルヴィの声だけは生きている。彼女は出演映画「アイドルをさがせ」でもちょっと不良少女っぽい役どころだったけれど、歌声もロリータ趣味のフランスにあってティーンの姐御的なちょっとした太さを持っている。率直に言えば喉にこもった歌い方で、声の資質的にもいいとは決していえない。しかしそこは素人をアーティストに仕立ててしまう国、フランスである。そういう彼女がしおらしい曲やメルヘンチックな歌を歌うからこそ、十代の女の子の揺れる心が見えるような錯覚がする。「イレスゥイスティブレメント」はメロディー的にも編曲的にもあまりに健全すぎる長調の曲だ。だからシルヴィの歌にリアリティーが感じられる。 そして、そうしたもののリアリティーの感じ方に、この小さな頃耳にしたまま忘れていた曲の影響があったことに、またひとつ気づく。 |

|||

※ フランス語フォントを使用しないと表記できない文字は英語・アルファベット表記とさせていただきました。どうぞご了承くださいませ。

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||